電子機器の高性能化・小型化が進む現代において、回路基板の放熱設計は、もはや特別な設計手法ではなく、信頼性・寿命・安全性を左右する必須項目となっています。とくに高出力デバイスや狭小筐体内での設計では、熱のこもりによる部品の劣化、動作不良、さらには製品事故につながるリスクも無視できません。

本記事では、放熱基板の素材比較から設計構造、部品配置の注意点、そして熱シミュレーションを用いた検証手法まで、放熱設計を効果的に進めるための実践的な視点をわかりやすく整理しています。初期段階での素材選びから、量産を見据えた検証方法まで、設計者が押さえるべきポイントを体系的に解説します。適切な放熱対策で、製品の信頼性と性能を最大限に引き出しましょう。

放熱設計が求められる理由

電子機器の性能向上にともない、内部の回路や部品はますます高密度に配置され、発熱量も増加しています。こうした背景から、適切な放熱設計は製品の安定動作や長寿命化を左右する重要な要素となっています。発熱対策を怠ると、わずかな温度上昇が故障の原因になりかねません。ここでは、放熱設計が必要とされる理由を掘り下げていきます。

電子機器の高密度化と発熱リスク

近年の電子機器は、小型化と高性能化が著しく進み、内部には多数のICや電源モジュールが密集して実装されています。このような高密度実装では、熱が発生する部品同士が近接して配置されるため、熱が逃げにくくなり、機器内部の温度が急激に上昇しやすくなります。

とくに、CPUやパワーデバイスといった高発熱部品は、そのままにしておくと周囲の部品や基板自体に熱が伝わり、全体の動作に悪影響を及ぼすこともあります。実際、数十度の温度上昇によって部品の寿命が半減するという研究結果もあり、発熱の制御は信頼性確保の観点でも見過ごせません。

さらに、設計段階で発熱を見越したレイアウトや冷却部材の選定を行わないと、試作後に急遽対策が必要になり、開発の手戻りやコスト増加の原因にもつながります。こうした背景から、放熱リスクへの対策は初期設計から組み込むべき重要課題となっているのです。

放熱不良が引き起こす故障・不具合例

放熱が不十分なまま電子機器を稼働させると、さまざまな故障や不具合を招く可能性があります。代表的なのが、ICチップやトランジスタの熱暴走です。内部温度が限界を超えることで、素子が異常動作を起こしたり、物理的に破壊されたりする事例が報告されています。

また、電解コンデンサは熱に弱く、温度上昇により劣化が進行しやすくなります。膨張や液漏れによって回路が短絡し、最悪の場合、発煙や発火に至るケースもあります。これにより、システム全体の停止や修理対応が必要になり、ユーザーに大きな損害を与える恐れもあります。

さらに、センサー類の温度ドリフトや、配線材の絶縁劣化など、目に見えにくい経年劣化も放熱不良の影響として現れます。放熱対策が不十分であると、たとえ初期の動作には問題がなくても、数ヶ月〜数年後に不具合が多発するリスクが潜んでいるのです。

こうしたトラブルを未然に防ぐには、熱源の特定や熱分布の予測を設計段階から行い、最適な放熱設計を施すことが不可欠です。

放熱基板の種類と選定の考え方

放熱対策を考えるうえで、どの種類の基板を採用するかは極めて重要です。基板素材の特性は、最終的な製品の温度安定性や寿命に直結するため、用途や環境に応じた正しい選定が求められます。ここでは代表的な放熱基板の種類とその違い、熱伝導率やコストのバランスをどう考えるかについて解説します。

FR-4/アルミ/メタル基板の違いと選び方

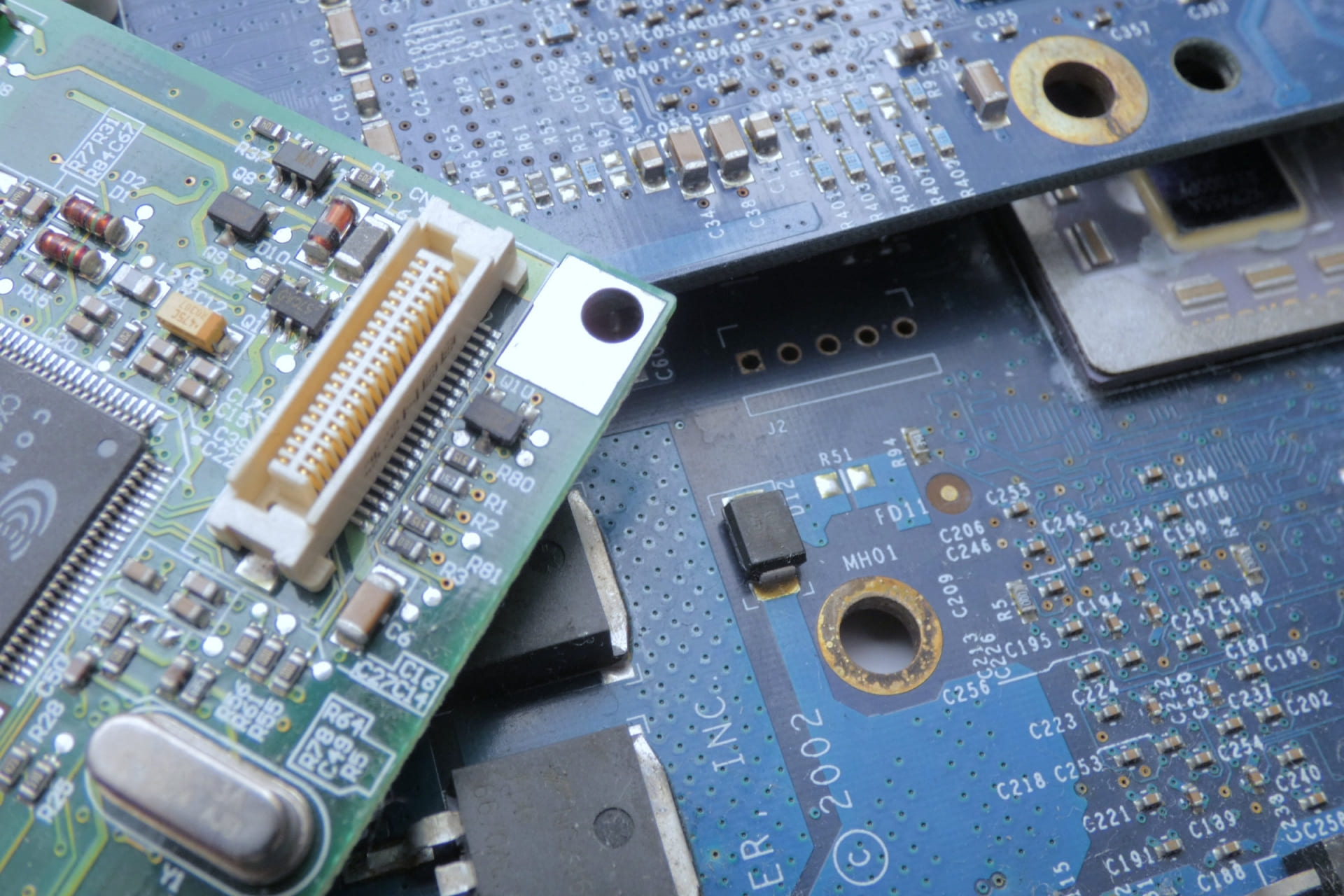

放熱用途に使用される基板にはいくつかの種類がありますが、代表的なのがFR-4、アルミ基板、メタルコア基板です。FR-4はガラスエポキシ系樹脂をベースにした一般的なプリント基板で、加工性やコストに優れていますが、熱伝導性は高くありません。対して、アルミ基板は金属層を持ち、熱を効率よく拡散できるため、LED照明や電源モジュールなど熱負荷の大きい用途で重宝されています。

さらに高い放熱性能を求める場合は、銅やスチールを使用したメタルコア基板が選ばれます。これらは構造的にも強固で、高温環境やパワーエレクトロニクス製品に適していますが、コストや重量の面で考慮が必要です。

選定時は、求められる放熱性能だけでなく、使用環境、実装方法、量産性も含めた総合的な視点が重要です。特定の条件に特化しすぎた基板を選んでしまうと、ほかの工程やコストに影響が出る可能性もあるため、バランスのとれた判断が求められます。

熱伝導率とコスト・加工性のバランスをどう見るか

放熱基板を選ぶ際、多くの技術者が重視するのが「熱伝導率」です。たしかに熱伝導率が高い素材は発熱源からの熱を迅速に逃がし、基板の温度上昇を抑えることができます。しかし、熱伝導率だけを優先すると、加工の難しさや材料費の増大といった問題に直面する可能性があります。

たとえば、アルミ基板は熱伝導率に優れるものの、FR-4に比べて加工時の穴あけやルーティングに制限が出ることがあります。また、銅を使用したメタル基板はさらに放熱性に優れるものの、コストは非常に高くなりがちです。特に量産品や価格競争のある市場では、採算性に影響するリスクもあります。

そのため、放熱性能だけでなく、部品配置や筐体構造、実装方法との相性も加味して、最適な基板素材を選ぶことが大切です。また、近年ではセラミック系基板や熱拡散層付きの多層構造など、放熱と加工性の両立を図った新素材も登場しています。熱設計と製造設計の両面から見たトータル最適化が求められる局面です。

使用用途別の素材選定ポイント

使用用途によって、放熱板に適した素材は大きく異なります。たとえば、LED照明や電子基板などの一般的な電子機器では、熱伝導性に優れ加工性も高いアルミニウムが広く使われています。軽量でコストパフォーマンスも良いため、量産品に適しています。

一方で、放熱性能をさらに求められるパワー半導体や高出力LEDでは、純銅や銅合金が選ばれることがあります。銅は熱伝導率が非常に高く、瞬時に熱を拡散できる反面、重量があり加工コストも高くなるため、製品全体の設計とのバランスが求められます。

また、特殊用途ではセラミックやグラファイト系の材料が用いられることもあります。これらは電気絶縁性や軽量性、耐食性を重視するケースで採用される傾向にあります。

素材選定の際は、放熱性能だけでなく、重量・コスト・耐久性・加工性・絶縁性など複数の要素を加味して、用途に応じた最適な材料を選ぶことが重要です。目的に合わせて適材適所で選定することで、放熱設計全体の性能と信頼性が大きく向上します。

放熱効果を高める設計要素

放熱材の効果を最大限に引き出すには、単に素材を選ぶだけでなく、設計段階での工夫が欠かせません。形状や配置、接触面の加工など、細部の設計が放熱性能に大きく影響を与えます。ここでは、放熱効果を高めるために押さえておきたい設計上のポイントについて解説します。

銅箔厚・パターン幅の取り方と熱拡散の考え方

放熱設計を考える際、基板上の銅箔厚やパターン幅の設定は極めて重要です。銅は熱伝導率が高いため、銅箔を厚くし、パターンを広く取ることで、発熱源から周囲への熱拡散を促進できます。

とくに大電流が流れる電源ラインやスイッチング素子周辺では、局所的な過熱を防ぐためにも熱拡散効果の高いパターン設計が求められます。一般的には、銅箔厚を35μmから70μm、場合によっては105μm以上に増やすことで、放熱性と電流容量の両面をカバー可能です。

また、パターン幅についても狭いトレースでは熱がこもりやすいため、可能な限り広めに確保するのが望ましいです。放熱の観点では、パターン全体で効率よく熱を伝える「面」での設計が有効となります。単に太くするだけでなく、熱が偏在しないようなパターン配置や、基板全体に熱を拡散させるレイアウトの工夫も不可欠です。

熱源から遠いパターンであっても、熱の逃げ道として機能させる設計により、基板全体の温度上昇を抑えることが可能になります。

サーマルビアとグラウンド接続の設計ポイント

放熱性を向上させるための代表的な手法のひとつが「サーマルビア」の活用です。サーマルビアとは、基板の表層と内層、あるいは裏面を貫通するビア(スルーホール)で、熱伝導性を高めるために設計されます。

とくに発熱部品の下に複数配置することで、熱を内層や裏面のグラウンドプレーンに効率よく伝え、放熱面積を稼ぐことができます。ビアの径は一般的に0.3mm前後で、スルーホールとして貫通させるのが基本です。密度やピッチは、設置スペースや製造コストとのバランスを見ながら最適化します。

さらに、サーマルビアを介してグラウンド層と接続することで、電気的な安定性も確保できます。ただし、ビアの銅充填やめっき仕様によって熱伝導性が変わるため、必要に応じて熱解析ソフトなどでの事前検討が重要です。

また、リフロー工程時のはんだ吸い込みや浮きのリスクを避けるため、ビア上面にレジストでふたをする「テント処理」も有効な対策となります。こうしたサーマルビアの適切な設計と配置が、放熱と信頼性の両立に大きく寄与します。

ヒートスプレッダの活用とシールドとの併用方法

電子機器内部の高温化を防ぐ手段として、ヒートスプレッダは有効です。ヒートスプレッダとは、熱を広範囲に分散させるための金属プレートで、主にICパッケージや電力部品に直接接触させて使用します。部品から発生した熱を効率よく拡散し、熱が一か所に集中するのを避けることで、全体の温度上昇の抑制が可能です。

さらに電磁ノイズ対策として使用される金属シールドと組み合わせることで、放熱とノイズ抑制の両面において相乗効果を期待できます。ただし、両者を併用する際には注意点を確認するようにしましょう。

まず、シールドがヒートスプレッダの放熱を妨げないように、シールドケース側にも熱伝導性の高い素材を選ぶことが大切です。また、サーマルパッドなどを挟み、密着性を高めることで放熱効率を向上させる工夫も必要です。

ノイズを遮断しながら効率よく熱を逃がす設計を行うには、筐体全体の熱設計と電磁波対策を並行して検討することが求められます。放熱とシールドを一体化したソリューションもあり、設計段階での選定が重要です。

部品配置と実装時の放熱配慮

実装基板の放熱性能は、部品そのものの熱特性だけでなく、基板上での配置や実装方法によっても大きく左右されます。熱源となるICや電力部品をどの位置に置くか、周辺部品との距離をどう取るかによって、熱の流れや冷却効果が変化するのです。

ここでは、基板設計時に意識すべき部品配置の基本と、実装段階での放熱配慮について詳しく解説します。

高発熱部品の配置と熱干渉を避けるレイアウト例

高発熱部品の配置は、基板設計における放熱対策の要です。電源IC、パワートランジスタ、MOSFETなど発熱の大きい部品は、基板の隅に集中させず、分散配置することが基本とされます。

とくに重要なのが、熱干渉の回避です。複数の発熱源を近接させると熱がこもり、想定以上の温度上昇を招く可能性があります。各部品の熱源が重ならないよう距離を確保し、放熱経路が互いに干渉しないように設計することが求められます。

また、基板上に風の流れがある場合は、冷気の入口側から順に発熱量の高い部品を配置し、自然な冷却効果を高める工夫も有効です。実際のレイアウト設計では、熱シミュレーションツールを用いて、部品配置による温度分布を可視化しながら最適化を図るのが一般的です。

こうした設計段階での対応が、製品の長寿命化と信頼性向上につながります。

部品裏面のGND処理と放熱パッドの活かし方

近年のICやパワーデバイスには、部品裏面に放熱用のメタルパッド(エクスポーズドパッド)が設けられていることが多く、この領域を活かした放熱設計が重要です。

基板側には、パッドと接続されたGNDプレーンを広く設け、熱を基板全体に拡散させる構造が効果的です。GNDプレーンへは複数のビアを通じて熱を導く方法が一般的で、サーマルビアと呼ばれる密なビアアレイを活用することで、放熱効率を高められます。

また、ビア内にスルーホールメッキを施し、熱伝導率を確保することも忘れてはなりません。放熱パッドと基板の接触抵抗を減らすため、はんだペーストの塗布エリアを最適化し、空隙のない密着を目指すことが求められます。

このように部品裏面の構造を正しく理解し、GND層との熱的接続を意識することで、放熱性能は大きく向上します。

TIM材やヒートシンクの使い分けと選定時の注意点

電子機器の熱設計において、TIM(Thermal Interface Material)やヒートシンクの活用は不可欠です。TIM材は、熱源と放熱部品の間に発生する空気層を埋め、熱伝導率を高める役割を担います。代表的な素材にはシリコーン系、グラファイト系、相変化材料などがあり、用途に応じて厚みや柔軟性、熱伝導率のバランスを見極めることが重要です。

一方でヒートシンクは、広い表面積を用いて周囲へ効率的に熱を放出する構造体です。材質としてはアルミニウムや銅が一般的ですが、形状やフィンの数、ファンとの組み合わせにより性能は大きく変動します。選定の際は、機器の発熱量、設置スペース、冷却性能の要件、周囲のエアフロー条件などを考慮する必要があります。

また、TIMとヒートシンクは併用されることが多いため、両者の相性や取り付け時の圧力、長期使用による劣化も評価ポイントとなります。誤った選定や取り付けは、かえって放熱効率を低下させる要因になりかねません。設計初期段階から慎重な選定が求められます。

熱解析と検証のすすめ方

熱設計は理論だけで完結するものではなく、実際の性能を確かめるための熱解析と検証が欠かせません。シミュレーションや実測を通じて、放熱経路や温度分布の妥当性を確認し、設計の最適化やトラブル回避につなげることが重要です。ここでは、熱解析の手法や流れ、検証時のポイントについて解説します。

熱シミュレーションで得られる情報と活用タイミング

熱シミュレーションは、放熱設計の初期段階から最終評価に至るまで、さまざまな情報を得る手段として活用されます。

具体的には、筐体内部の温度分布や熱の流れ、熱源ごとの発熱量、冷却部品の効果などを視覚的に確認できるため、設計の根拠づけや判断材料として極めて有効です。熱がどのように滞留するか、どこに集中しやすいかを把握することで、冷却部品の配置変更や放熱構造の最適化を検討できます。

活用タイミングとしては、構想段階での大まかな熱流れの把握から、部品配置や冷却方針の確定時、そして設計完了前の最終確認に至るまで、複数のフェーズでの利用が推奨されます。試作前の段階で熱的な課題を可視化できることは、後戻り工数の削減にもつながります。

ただし、解析結果はあくまで理想的な条件下でのシミュレーションであるため、実測との乖離が起きないよう設計条件の精度にも注意が必要です。

実測とのズレを防ぐ設計条件の設定と再評価のコツ

熱シミュレーションの結果が実測と大きく異なる場合、その原因の多くは「前提条件の誤差」にあります。放熱材料の熱伝導率や周囲環境の温度、発熱源の出力など、入力パラメータの設定が実際と乖離していれば、いくら高度なソフトを使っても現実的な解析は困難です。そのため、まずは信頼性の高いデータを収集し、想定使用環境にできるだけ近づけた条件設定が求められます。

また、初期の簡易モデルで得られた結果をもとに、段階的に条件を細分化し、複数パターンで検証することで、より実環境に近い傾向を把握しやすくなります。さらに、シミュレーションのたびに実測データと照合し、差異が大きい箇所をピックアップして再評価を行うことが重要です。再評価の際には、要因をひとつずつ切り分けながら、モデル精度を向上させていく姿勢が求められます。

こうした地道な見直しとデータの積み重ねが、最終的な設計信頼性の向上につながります。

まとめ

熱シミュレーションの結果が実測と大きく異なる場合、その原因の多くは「前提条件の誤差」にあります。放熱材料の熱伝導率や周囲環境の温度、発熱源の出力など、入力パラメータの設定が実際と乖離していれば、いくら高度なソフトを使っても現実的な解析は困難です。そのため、まずは信頼性の高いデータを収集し、想定使用環境にできるだけ近づけた条件設定が求められます。

また、初期の簡易モデルで得られた結果をもとに、段階的に条件を細分化し、複数パターンで検証することで、より実環境に近い傾向を把握しやすくなります。さらに、シミュレーションのたびに実測データと照合し、差異が大きい箇所をピックアップして再評価を行うことが重要です。再評価の際には、要因をひとつずつ切り分けながら、モデル精度を向上させていく姿勢が求められます。こうした地道な見直しとデータの積み重ねが、最終的な設計信頼性の向上につながります。